Analizar algunas imágenes en las que detuvieron su mirada niños y niñas al dar vuelta la página de algún manual escolar, al perderse en la explicación del maestro y fijar su mirada en las láminas de las paredes del aula, al pegar cuidadosamente las figuritas que se compraban en planchas, al calcar figuras o al hacer dibujos detalladamente copiados en los cuadernos y carpetas en el marco de una tarea escolar, supone reconocer que imágenes a veces consideradas triviales, ingenuas o de poca importancia, también han tenido efectos en la enseñanza.

Si bien los textos son muy importantes, en la escuela primaria, si no hay láminas, no hay aula. Por otra parte, los textos para la escuela primaria incorporaron desde muy temprano imágenes asociadas a palabras y los maestros pidieron a sus alumnos que representaran con fidelidad la realidad en los cuadernos por medio de dibujos.

¿Qué justificaba usar estas imágenes en las aulas?

A principios del siglo XX, maestros y profesores daban gran importancia y fundamentaban sus posiciones sobre el uso de las imágenes en la enseñanza. La formación moral, la formación patriótica, la formación ciudadana a través de imágenes tenían promotores y argumentos fundados en razones didácticas.

Siguiendo a J. H. Pestalozzi (1746-1827), pedagogo y escritor suizo que impulsó la educación infantil y primaria y para quien el principio de intuición fue el punto de partida de su método de enseñanza, postulaban que los objetos o las imágenes "en su reemplazo" eran la vía de entrada para el conocimiento del niño. Las impresiones sensibles permitirían la formación de ideas y conocimientos vivos y auténticos. Estimaba Pestalozzi que los conocimientos transmitidos de un modo verbal o libresco eran superficiales porque no llegaban a la conciencia de un modo natural, esto es, por la intuición. Por eso, era importante estimular la intuición en el niño. Y para ello debía haber objetos o láminas en el aula, así como imágenes en los textos (Pestalozzi, 2003). Estas ideas fueron posteriormente reelaboradas por otros pedagogos y difundidas ampliamente en las últimas décadas del siglo XIX, asentándose el intuicionismo al consolidarse el sistema educativo nacional.

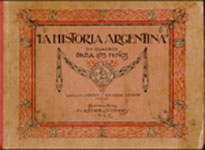

En la Argentina, hacia 1910, dos profesores de historia del Colegio Nacional de Buenos Aires, Carlos Imhoff y Ricardo Levene, publicaron La historia argentina de los niños en cuadros, con prólogo del presidente de la Universidad Nacional de La Plata, Joaquín V. González. Los autores se refieren a una novedosa tendencia pedagógica que privilegiaba el lugar de las imágenes:

"...entra en la corriente nueva de los textos para niños y jovencitos de las escuelas comunes y primeros años secundarios consistente en abandonar la estéril narración "in extenso" y razonada de las antiguas enseñanzas mnemónicas, para procurar el mejor resultado por la impresión más viva y duradera en el alma del escolar... (...) El empleo de la imagen, tan amplia y tan justamente difundida en estos últimos tiempos como el auxiliar de toda clase de estudios, y en particular en los de historia y geografía, a los cuales sirve de tal modo que constituye hoy uno de los elementos más esenciales. La imagen ha sido, y es cada día más, juzgada por los sabios pedagogos como el alma de la enseñanza de las ciencias morales en las primeras edades de la vida. Ella completa conceptos, relatos y descripciones, substituye su poder sugestivo a la naturaleza ausente de la clase o del cuarto de estudio, reparando al niño a interpretarla mejor cuando se halla en su presencia; reemplaza -y es honesto decirlo- la insuficiencia, la vaguedad, la timidez, la pobreza o la discusión ocasionales de la formación histórica, y como lámina en la fábula, la conseja o el cuento moral, ahonda en el alma juvenil la impresión del detalle, el rasgo conductor, la intención no manifiesta. La historia, más que ilustrada, referida por la imagen misma, tiene una existencia y un interés distinto del de la obra literaria, difícil de realizar en estos grados de la escala didáctica; vive por el poder evocador del arte, se grava con el doble interés patriótico y humano, y crea en la conciencia del estudiante ideas propias, por la inducción subconsciente que la figura por sí misma provoca en el observador." (Imhoff, Levene, 1910)

De esto no se desprende una perspectiva técnica ni una perspectiva crítica: las imágenes se orientaban sutil -y fundadamente- a la formación del alma. El alma de los pequeños alumnos, conducidos por los retratos de los héroes, por los íconos del Cabildo y la Casa de Tucumán, por los símbolos patrios, por la figura de la Libertad o por la imagen del abuelo San Martín ofreciendo sus máximas a su nieta Merceditas. Imágenes que indicaban cómo conducirse y cómo comportarse para llegar a formar parte en la mayoría de edad del cuerpo político de ciudadanos, esto es, una nación homogénea y compacta.

Hasta hoy las imágenes del aula, de los libros y de cuadernos o carpetas recrean y fortalecen el poder simbólico de la palabra de la historia, intentando contribuir a que la nación sobreviva a sus mudanzas.

En la historia de esas imágenes escolares, las láminas para el aula siguen ocupando un lugar preponderante. Factura de los propios maestros, sacadas de las revistas destinadas a docentes o recicladas de un año a otro, esas láminas decoran el aula junto a guirnaldas celestes y blancas. También están presentes en las carteleras de las escuelas que, vividas como obligación por los docentes, deben prepararse para las fechas patrias.

Por otra parte, la enseñanza de la historia y el calendario escolar se siguen combinando con imágenes que dejan profundas huellas en los cuadernos y en las carpetas. Desde los orígenes del sistema educativo, los dibujos a mano alzada fueron particularmente valorados porque se entendía que ayudaban a pensar (Linares, 1994). El buen dibujo era una cualidad estrechamente ligada a la idea de buen alumno. Quién no recuerda los dibujos iconográficos del frente del Cabildo o de la Casa de Tucumán, especialmente trabajados en sus columnas a la búsqueda de un "muy bien" o de un "felicitado".

Para no terminar con muchas hojas arrancadas del cuaderno por la propia mano de un niño, del padre o de un maestro, también se usaron algunas técnicas no demasiado bien vistas por la pedagogía. Para hacer frente a la representación fidedigna de una realidad histórica compleja como el "Descubrimiento de América", con la imagen de un grandioso Colón frente a los sorprendidos indígenas americanos, se usó el papel de calcar y, más adelante, la sofisticada tecnología del Simulcop, muy conocida por los escolares de los años sesenta (Linares, 2004). Inventado por un inmigrante que había entrado como polizón a la Argentina "paradojas de nuestro país, un inmigrante asegura la reproducción y fijación de impecables imágenes sobre la nación en los cuadernos de los alumnos"el Simulcop permitía "mágicamente" reproducir un dibujo apoyando la hoja de calcar del cuadernillo con los clásicos dibujos escolares y marcando fuerte por detrás con un lápiz para que allí, en el cuaderno y en la memoria escolar, quedara para siempre grabada.

También se usaron las figuritas, compradas en la librería. Por cierto eran el recurso más apropiado para tener en el cuaderno los retratos de los miembros de la Primera Junta de Gobierno y de los gobiernos patrios, o de los héroes como San Martín y Belgrano. Así, dibujos y figuritas convirtieron a los cuadernos en pequeños museos de exhibición de imágenes descontextualizadas que sancionaban la legitimidad de la cultura común.

Si la imagen fija tuvo siempre presencia y ascendiente en la escuela, no ocurrió lo mismo con la imagen móvil. A principios del siglo XX, el cine era resistido porque se entendía que pervertía la moral. La escuela negaba lo que la cultura de masas producía, así como la educación histórica que podía brindar el cinematógrafo.

En este sentido, cabe recordar algunos títulos de la abundante filmografía histórica producida por el cine mudo, así como en los inicios del cine sonoro en los años treinta: la Revolución de Mayo (Mario Gallo, 1909), El fusilamiento de Borrego (Mario Gallo, 1910), La creación del Himno (Mario Gallo, 1910), Camila O´Gorman (Mario Gallo, aprox. 1910-1913), La batalla de Maipú (Mario Gallo, aprox. 1910-1913), La batalla de San Lorenzo (Mario Gallo, aprox. 1910-1913), Güemes y sus gauchos (Mario Gallo, aprox. 1910-1913), Episodios de San Martín (Mario Gallo, aprox. 1910-1913), Facundo Quiroga (Julio Alsina, aprox. 1909-1912), Amalia (Enrique García Velloso, 1915), Mariano Moreno y la Revolución de Mayo (Enrique García Velloso, 1915), Federación o Muerte (Gustavo Caraballo - Atilio Lipizzi, 1917), El último malón (Alcíades Greca, 1918), El Puñal del mazorquero (Leopoldo Torres Ríos, 1923), Manuelita Rosas (Ricardo Villarán, 1925), Federales y unitarios (Nelo Cosimi, 1927), Una nueva y gloriosa nación (Julián de Ajuria y Albert Kekky, 1928), Bajo la Santa Federación ( Daniel Tinayre, 1935), Viento Norte (Mario Soffici, 1937), Alas de mi patria (Carlos Borcosque, 1939), entre otras (Finocchio, 1989).

Será recién en los últimos tiempos, con la dotación de videograbadoras a las escuelas, que comenzó a usarse más sistemáticamente el cine o video en la enseñanza. Sin embargo, tampoco puede decirse que una educación audiovisual rica y valiosa se esté llevando a cabo desde las aulas. La legitimidad de los medios audiovisuales sigue puesta en cuestión en una institución signada por la cultura letrada y los libros. Por eso, pasar un video sigue siendo vivido en la escuela como "hora libre", sin tarea, donde todos -el profesor y los alumnos- se hacen "la rata".

Sin embargo, hacer foco en el lugar del cine o el video en la escuela requiere una mención especial sobre el trabajo realizado a partir de la filmografía referida a la historia reciente.

Los últimos años, desde las primeras películas que trataban y ayudaban a pensar sobre diversas situaciones relacionadas con la dictadura como La historia oficial, de Luis Puenzo (1985), La noche de los lápices, de Héctor Olivera (1986), El ausente, de Rafael Filippelli (1989) o Un muro de silencio, de Lita Stantic (1993), han sido prolíficos en una producción cinematográfica que vuelve sobre la temática: Garage Olimpo, de Marco Bechis (1999), El Camino, de Javier Olivera (2000), Vidas Privadas de Fito Páez (2001), La fe del volcán, de Ana Poliak (2001), Kamchatka, de Marcelo Piñeyro (2002), Hijos, de Marco Bechis (2002).

Al mismo tiempo, se expandió como modo de expresión el documental, que se vinculó estrechamente con las políticas de la memoria.

Entre esta producción documental se pueden mencionar: Cazadores de Utopías, de David Blaustein (1995), Malajunta, de Eduardo Aliverti, Pablo Milstein y Javier Rubel (1996), El día del juicio, de Magdalena Ruiz Guiñazú (1998), Los archivos de la censura de Magdalena Ruiz Guiñazú (1999), El día después de Magdalena Ruiz Guiñazú (1999), Historia Argentina, vol. 4, de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, Yo, sor Alice, de Alberto Marquardt (1999), Los cuentos del timonel, de Eduardo Montes Breadley (2001), Historias cotidianas, de Andrés Habegger (2001), Playas del silencio, de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP (2002), Juicio por la Verdad, de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP (2002), 25 años Madres de Plaza de Mayo, de Ariel Ogando (2001), Los rubios, de Albertina Carri (2003), entre otros.

A través de parte de esta producción, la historia reciente entró "de contrabando" en la escuela, porque durante bastante tiempo los profesores no se animaron a enseñarla. Y si bien la clase en la que se pasaba un video era percibida como hora libre, algo particular sucedió con una película, La noche de los lápices, que arraigó como lugar propio y específico de la memoria escolar.

La película, La noche de los lápices (Olivera, 1986), trata sobre un episodio de represión a nueve jóvenes de la escuela secundaria que participaron en las movilizaciones por el boleto estudiantil en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Durante la transmisión de las imágenes, los chicos suelen conmoverse profundamente y es frecuente verlos luego sollozando abrazados en los patios y pasillos de las escuelas intentando contener una profunda impresión. Fueron esas imágenes las que reforzaron en la escuela la condena ética del gobierno militar. Así, como contravención, la memoria sobre el pasado reciente llegó a la escuela a través de la cultura audiovisual, una cultura desde siempre denostada por la cultura escolar.

Un largo peregrinaje de años del único sobreviviente, Pablo Díaz, brindando charlas en escuelas, contribuyó a que se instalara el tema en el ámbito educativo y a que el film se convirtiera en emblema de la memoria escolar, en especial, en la provincia de Buenos Aires. La discusión que algunos plantean hoy es cómo incluir en las elaboraciones del pasado las luchas políticas y la militancia en organizaciones guerrilleras de aquellos chicos, cómo introducir lecturas que, en lugar de presentarlos como jóvenes que no sabían lo que hacían o que no medían los riesgos, los muestren como estudiantes insertos en una compleja trama histórica y política (Lorenz, 2004).

Para concluir, y sin dejar de reconocer los debates y cambios reseñados sobre esta historia de la historia en imágenes, vale una reflexión sobre los veintitrés puntos de rating que por televisión tuvo el primero de los cuatro programas sobre la historia argentina producidos por Cuatro Cabezas y conducidos por

Observar estos documentales nos evoca algunas ideas sobre la educación histórica sugeridas por Carlos Monsiváis (2005). Dice Monsiváis que la versión escolar de la historia todavía predominante es uno de los ecos más fuertes del melodrama latinoamericano. Dando forma laica a herencias culturales cristianas, el melodrama de la historia escolar pone en acción héroes que dan su vida por los demás, se dirigen con dignidad a la muerte (que siempre es por la patria) y trascienden en el reconocimiento de sus compatriotas por sus abnegados gestos.

En su relato de héroes y traidores, la escena presentada por Felipe Pigna y Mario Pergolini sobre el final de Mariano Moreno, de quien se dice que fue asesinado, desenterraron las palabras y las imágenes de un texto escolar de historia argentina de 1910 donde pueden observarse el enorme retrato del joven Mariano Moreno y un dramática ilustración sobre sus últimos momentos, postrado en la cama del camarote de un buque, y donde puede leerse:

"... Moreno era un hombre de honor y abnegado patriota, presentó su renuncia al puesto de Secretario en estos términos: 'Renuncio a mi empleo, y espero que algún día disfrutaré de la gratitud de los mismos ciudadanos que ahora me han perseguido, a quienes perdono de corazón, y miro su conducta errada con cierto género de placer, porque prefiero al interés de mi propio crédito, que el pueblo empiece a pensar sobre el gobierno, aunque cometa errores que después enmendará'.

Después de su renuncia, Mariano Moreno fue a Europa en misión especial, para conseguir que Inglaterra interpusiese su influencia a favor de la independencia del Río de la Plata. Se embarcó en el buque 'La fama' (obsérvese el contrasentido frente a la actitud de renuncia de Moreno). El viage (sic) fue penoso. Al amanecer del día 4 de mayo de 1811 Moreno expiró. Su cadáver fue arrojado al mar. Tenía apenas 33 años.

La muerte de Mariano Moreno fue una desgracia para la patria, que perdió en él, uno de sus hijos más preclaros. No obstante ser breve su actuación, ha dejado en la historia argentina, un ejemplo de inteligencia y de carácter. Moreno fue el más alto exponente de la Democracia, como San Martín lo fue de la Independencia." (Imhoff y Levene, 1910)

Siguiendo a Monsiváis podemos entender que palabras e imágenes de la historia pervivan más allá de los cambios tecnológicos y se amplifiquen a través de un medio masivo como la televisión, claramente dedicado con sus telenovelas a la consagración del melodrama. Pergolini y Pigna tiran flores al Río de la Plata recordando a Mariano Moreno. También dicen que fue el primer desaparecido argentino. Por tanto, no es sólo que el melodrama abona la persistencia de ciertos rasgos de la educación histórica sino que el "docudrama" histórico (Trinta, 1997) convierte a la pantalla en espejo del alma.

Pero hay algo más. Según Monsiváis, el melodrama permite que héroes y tragedias conjuguen la historia nacional con los dramas personales ("Si al país le ha ido como le ha ido, ¿por qué a mí no?") (Monsiváis, 2005). Entonces, cabría pensar si no asistimos a nuevos modos audiovisuales de educación histórica que traen a la tele la vieja historia escolar y compiten con los programas de mayor rating, intentando entramar la vida y modular la esperanza de la teleaudiencia. Lo más probable, como dijimos, es que ahora esta historia, nacida de la escuela y pasada por la televisión, vuelva al aula. Por esto, vale la pena seguir pensando y explorando los modos en que la educación histórica y la educación audiovisual pueden enriquecer la formación de las jóvenes generaciones.